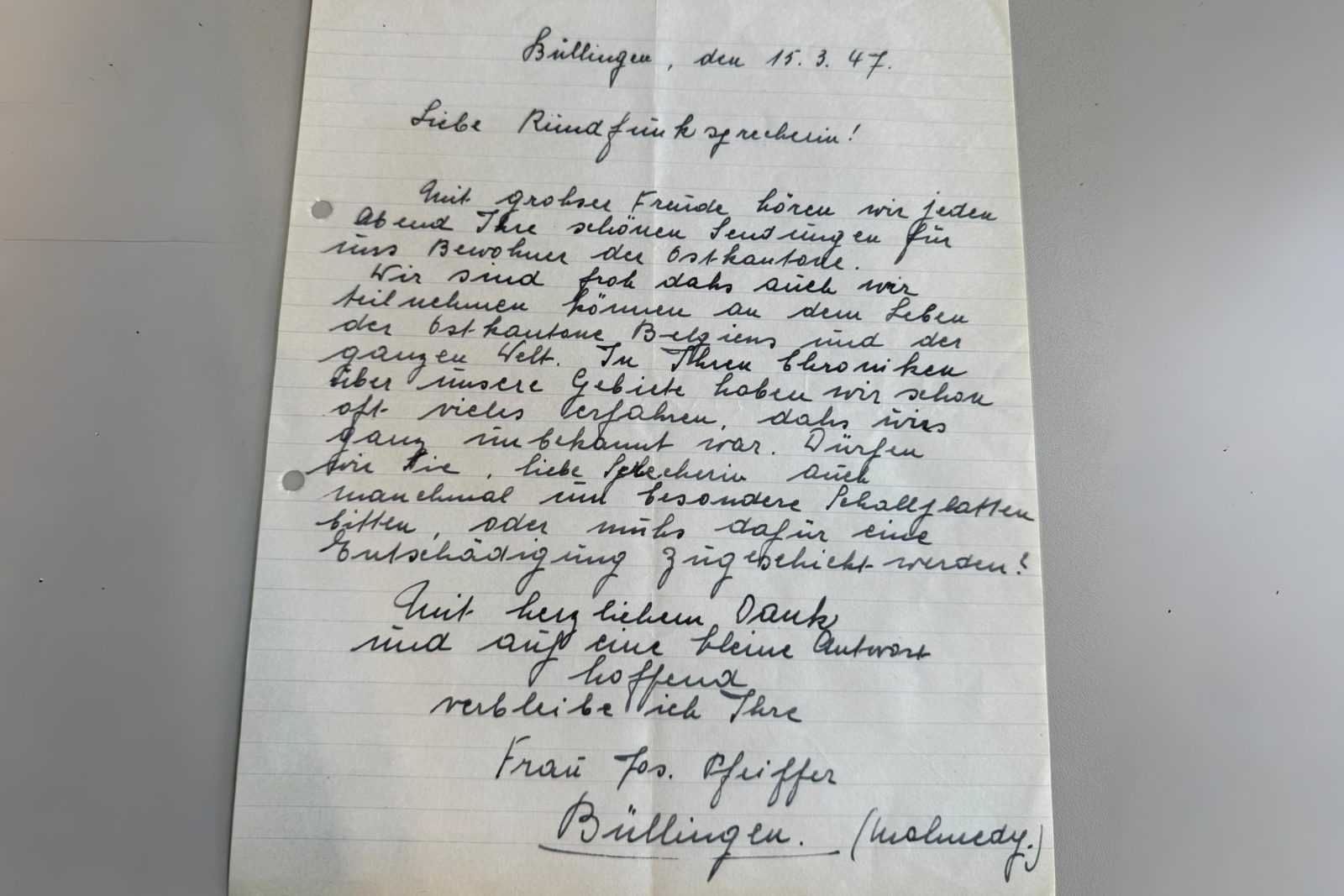

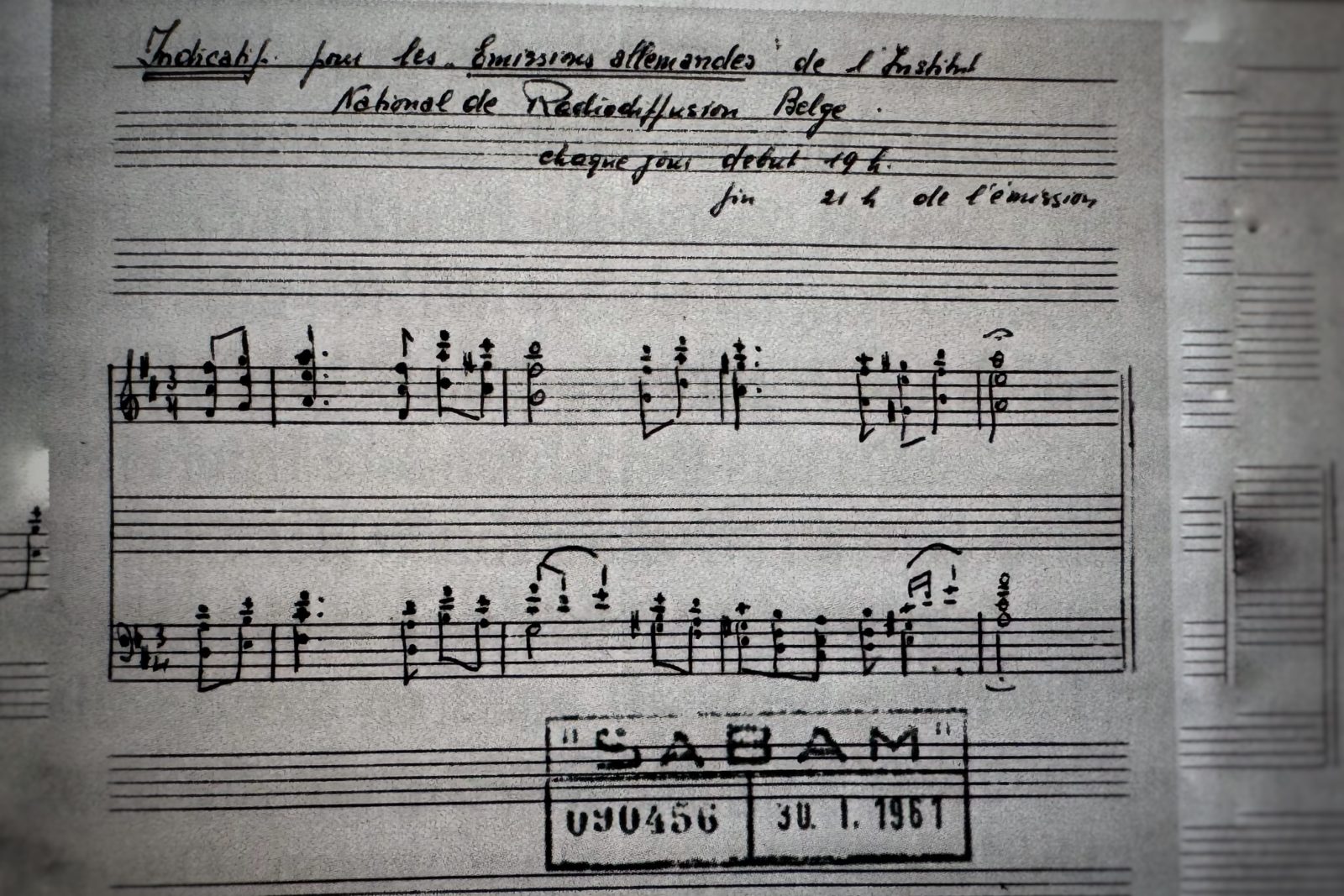

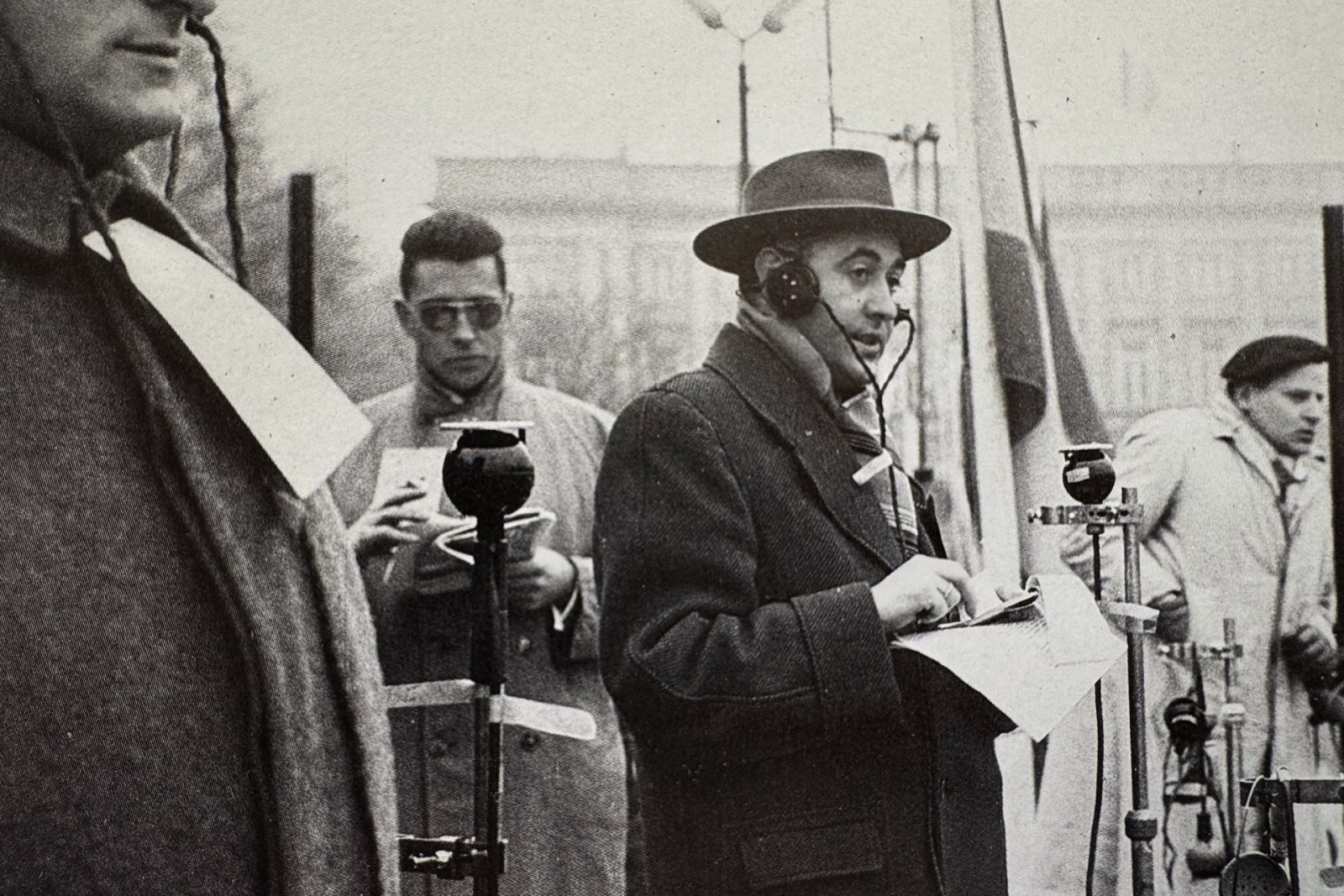

Am 1. Oktober 1945 um 18:30 Uhr sendet der Belgische Rundfunk (Institut National de Radiodiffusion / Nationaal Instituut voor Radiomroep) erstmals eine "Sendung in deutscher Sprache bestimmt für die Bewohner der belgischen Ostkantone". Leider existiert nur ein kurzer Mitschnitt aus der Anfangszeit. Zu hören ist Irene Janetzky, die erste und einzige feste Mitarbeiterin der Sendung. Die 31-jährige Ostbelgierin ist "Mädchen für alles" beim Rundfunk – übersetzt die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Belgien und der Welt ins Deutsche und trägt sie am Mikrofon vor. Außerdem besteht die 30-minütige Sendung aus klassischer Musik, einem Beitrag zu einem relevanten Thema und einem zehnminütigen Französischunterricht.